レポート

10月24日(火)秋晴れ!

体育館までの移動中、休み時間の生徒たちの元気な声に後押しされ、ボランティア講座がスタートしました。

風呂敷で手提げを作る様子

グループワークの様子

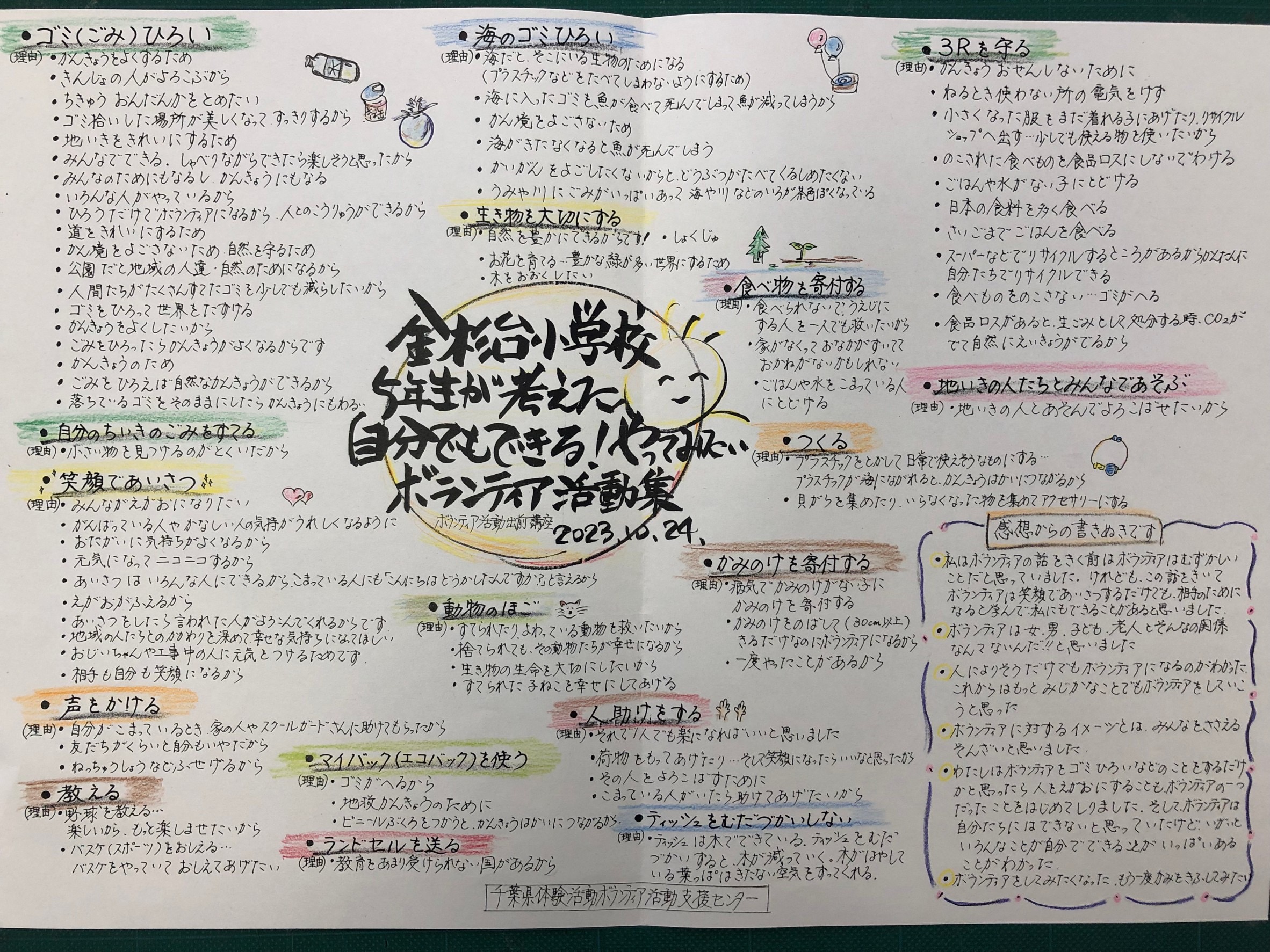

「やってみたいボランティア」のまとめの様子

児童のワークシートをまとめました

【子どもたちの感想から抜粋】

〇ボランティア活動は身近な生活の中でも、いっぱいできることがあるということがわかりました。

〇ボランティアに対するイメージは「みんなを支えている存在」だと思いました。

〇ボランティアは、女、男、子ども、老人とそんなの関係なんてないんだ!!と思いました。

〇自分たちでもできそうな簡単なボランティア活動があることにびっくりした!!

〇ボランティアは自分で取り組んでいることや、地域や環境にも影響があることわかりました。

講座中に、子どもたちの表情がふっと明るくなりました。

それは、「自分のしたことがだれかのためになっている」と気づいた時です。

ボランティア活動は社会活動であり、体験活動でもあります。

身近なところでリアルな体験活動ができます。

自分のしたことで相手が喜ぶ、笑顔になるという体験は、幸せな気持ちになります。

ボランティア出前講座に呼んでいただき、ありがとうございました。

レポート

9月17日(日)に高校生のためのボランティア体験講座 柏会場の3回目が行われました

当日は、28名が参加しました。

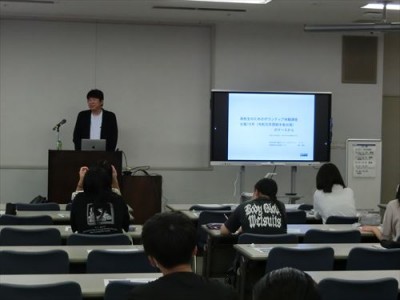

午前中は、「災害支援ボランティア」と「国際ボランティア」を学びました。

〇「災害支援ボランティア」

千葉南部災害支援センター 代表の加納基成氏より、まず、千葉県に大きな被害をもたらし、支援センター設立のきっかけになった台風19号のお話がありました。また、それ以降の活動、今回の台風13号の災害ボランティア等についてもお話していただきました。加納さんは、講義終了後、茂原市に災害対応へ向かわれました。

〇「国際ボランティア」

千葉県ユニセフ協会の伊東氏と鈴木氏より、世界で支援を必要としている子どもたちを動画や写真等で紹介していただきました。

安全な水が手に入らない国では、少女が半日以上かけて水を汲みに行きます。少年は学校へ行けるのに少女は勉強することもできずに毎日水汲みをする実情を動画を通して学びました。

講義の途中で、実物の真鍮(しんちゅう)の水がめに水を入れて運ぶことで、少女が長時間運ぶことの大変さを疑似体験するグループと、地雷のレプリカに触れながら、実際にウクライナにばらまかれた地雷によって子どもたちが被害にあったお話を聞くグループに分かれて活動しました。

マラリアを起こす蚊から人を守る”かや”(日本独自に開発されたかやの繊維に蚊を寄せ付けない薬剤が練りこまれている)の実物も用意していただき、紹介していただきました。

水がめを運ぶ様子

かや、地雷のレプリカ

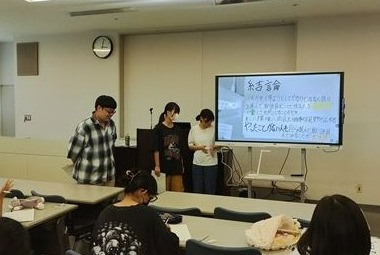

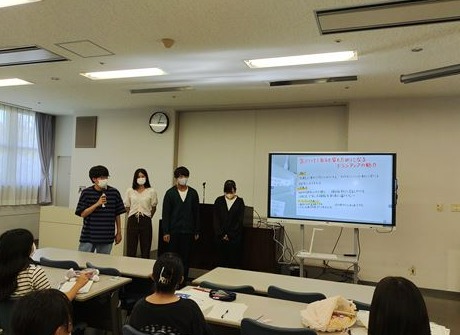

午後からは、千葉県体験活動ボランティア活動支援センターのボランティアコーディネーターによるグループワークを行いました。各自のボランティア体験の共有から、ボランティア未経験者へのボランティアの魅力を伝えるメッセージを作成し、5分間の発表を行いました。各グループともに、ボランティアの本質をついたようなプレゼンだったため感銘を受けました。このプレゼンを見たらボランティアをやりたい人が増えると確信が持てます。

ボランティアの魅力プレゼンの様子①

ボランティアの魅力プレゼンの様子②

講座終了後、市川東高校の参加者たちから約2000点のベルマークを頂きました。

1回目で実際にベルマークの仕分けを体験し、ベルマークの役割を理解し集めてくれたことが嬉しかったです。ほっこりした気持ちで、今年度当初での高校生のためのボランティア体験講座が終了しました。ありがとうございました。

レポート

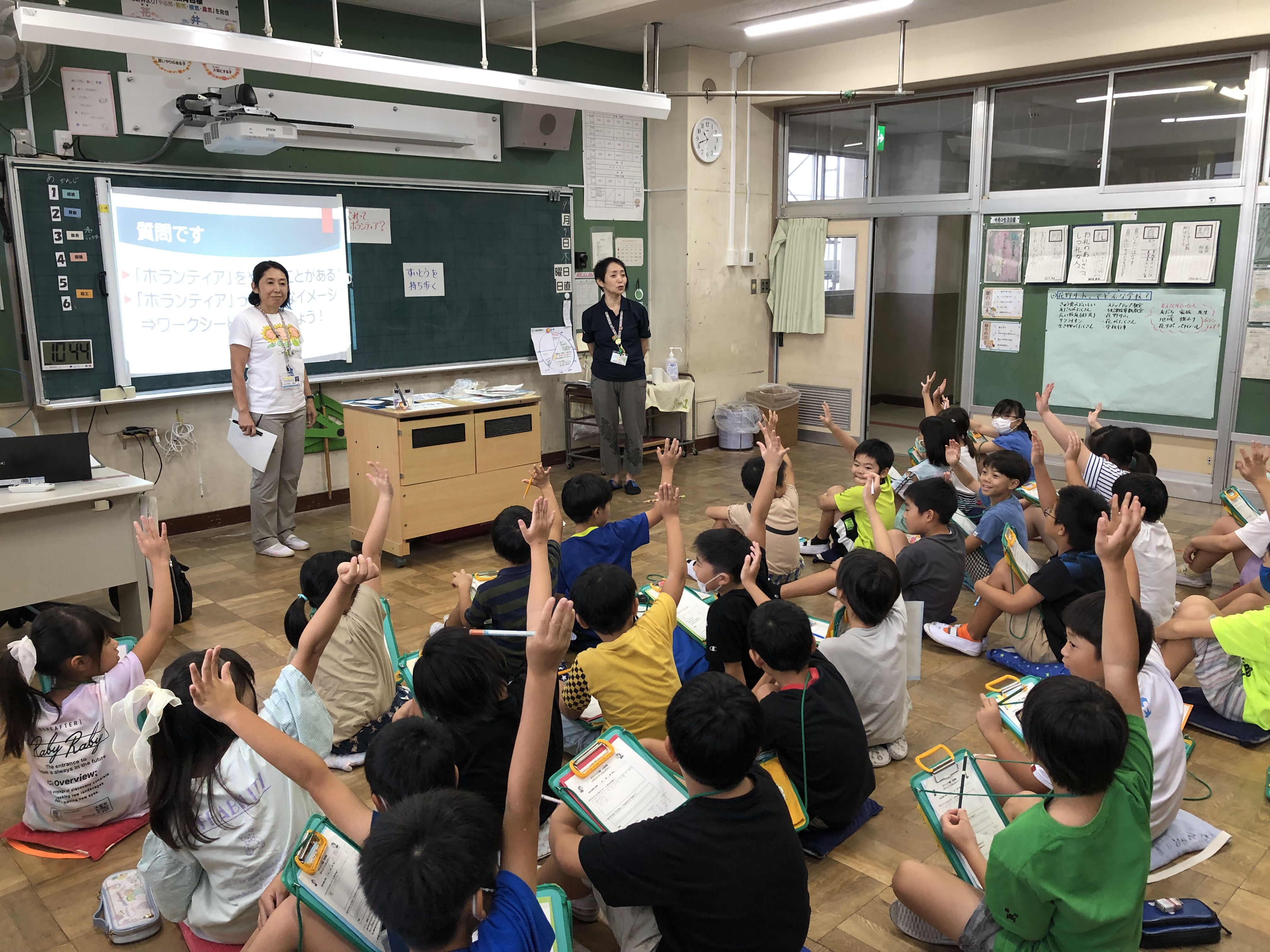

柏市立花野井小学校の3年生37名の児童たちに対して、「ボランティアってなんだろう?」をテーマに講座を行いました。

はじめに、ボランティアを経験したことがある人を聞くと、上がった手の数はまばらでした。

3つの事例について「これってボランティア?」と質問を行いました。

「水筒を持ち歩く」はボランティアだと思っていない児童が多く、「歯磨きのときに水を止める」や「笑顔であいさつをする」はほとんどの児童が手が上がりました。

ボランティアは特別なことではなく「身近で」「自ら進んで」行い、「~のために」なることを、事例や体験談を交えて伝えました。

話を聞いてもう一度「ボランティアを経験したことがあるか?」を聞くと多くの児童の手が上がりました。

ボランティアは皆の身近にあり、特別なことではないことを感じることが大切です。

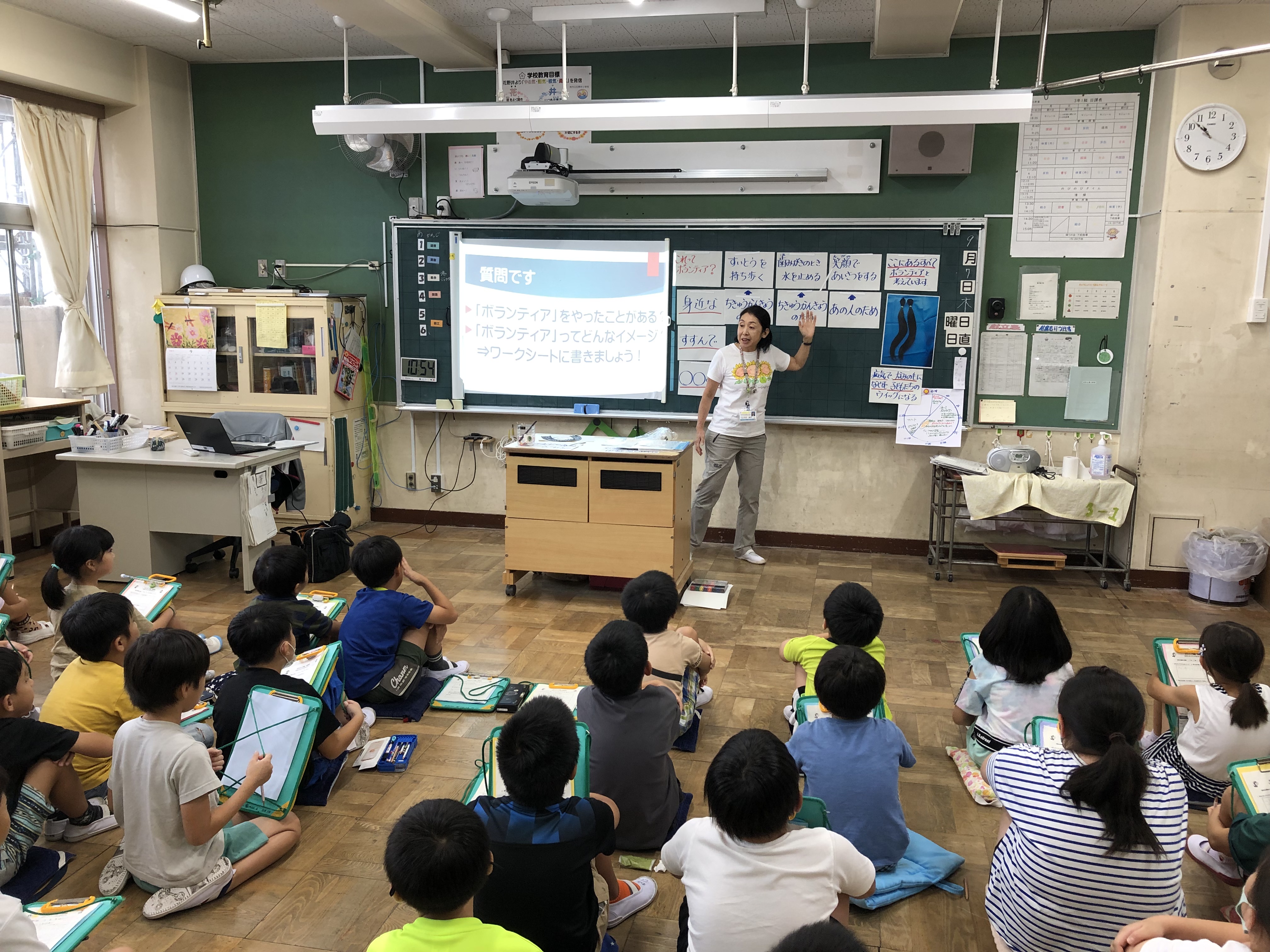

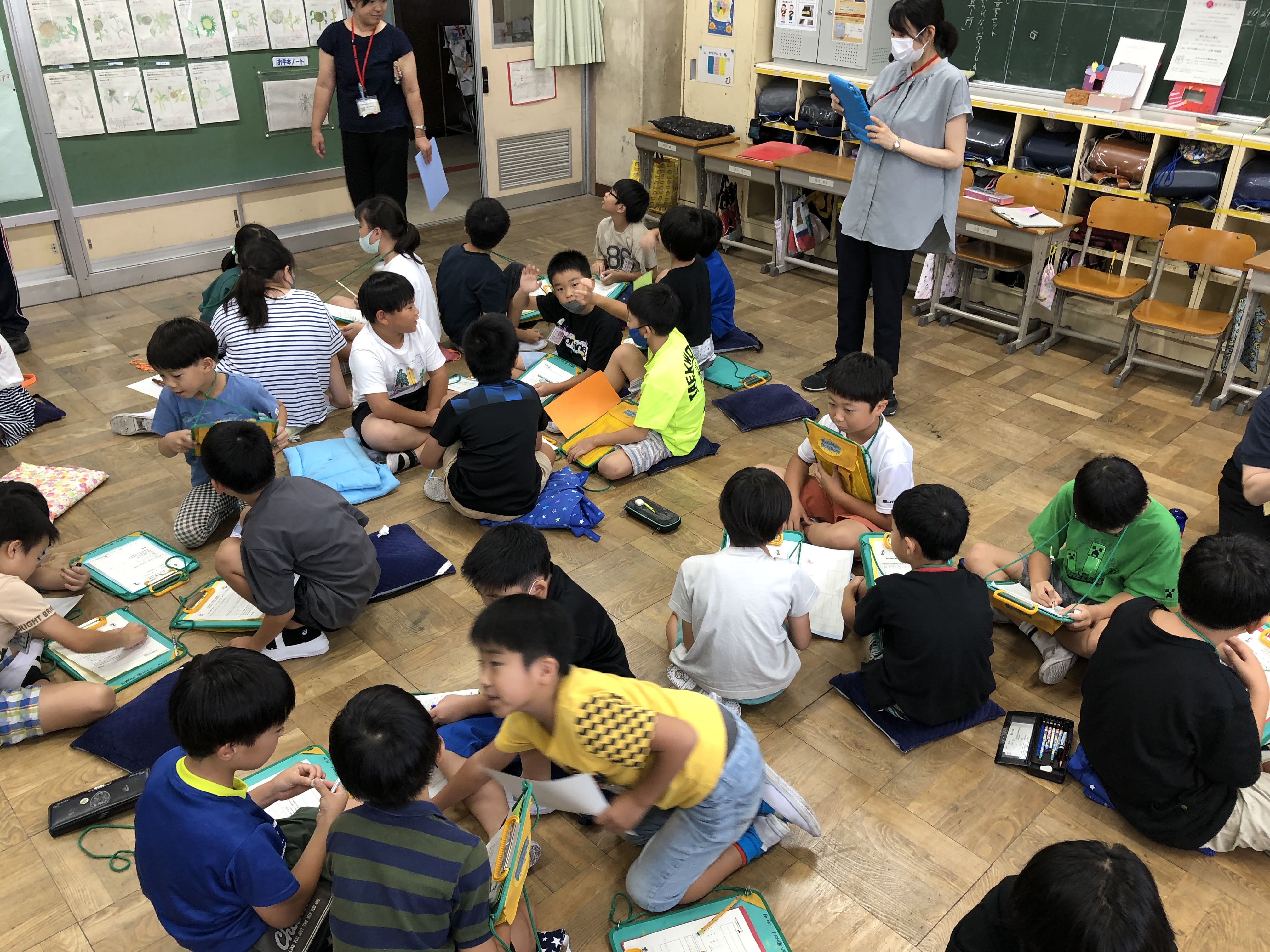

後半は自分にできる、やってみたいボランティアを1人で考えてからワークシートに記入し、その後グループで共有しました。

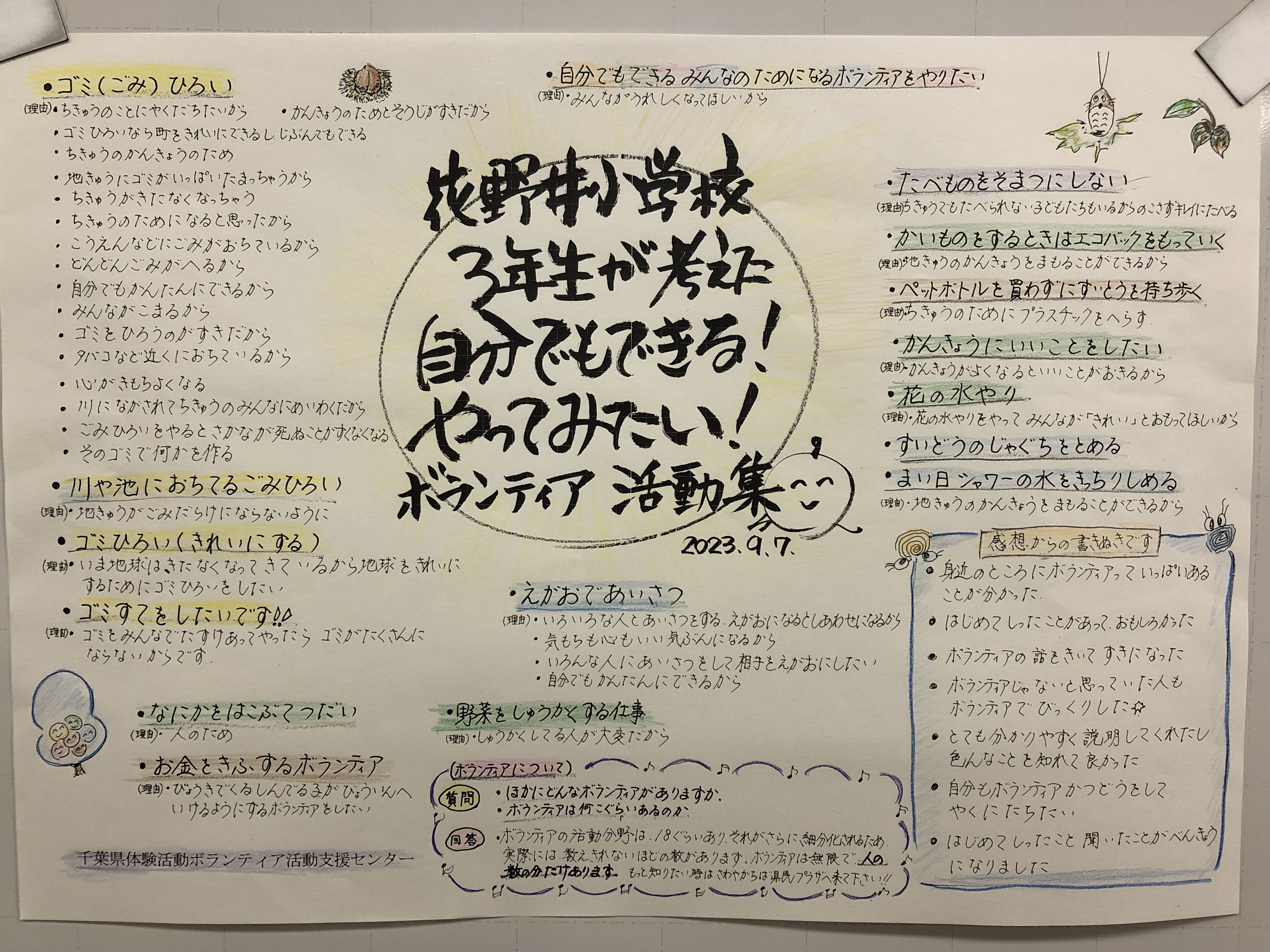

グループで「このボランティアは魅力的だ!」と思ったものを1つだけ選んで用紙に理由も併せて書き、黒板に掲示しました。

掲示した内容を見るとゴミ拾いが多かったのですが、その理由を見ていくと1つずつ違うことに気づき、それぞれの思いが伝わるとっても貴重な体験になりました。

提出してくれたワークシートをまとめる時間は、一人一人の思いを受け止めることができほっこりとした心地よいものでした。

「これってボランティア?」の様子

ボランティアの事例紹介中

グループワーク中

児童のワークシートをまとめました

レポート

7月23日(日)に高校生のためのボランティア体験講座 柏会場の2回目が行われました。

最初に、南流山子ども食堂の金川聡美さんを講師に迎え、「子ども食堂の活動とボランティアを考える」をテーマに御講演いただきました。子ども食堂の活動を通してのボランティアについて学びました。

次に、県立手賀の丘青少年自然の家の安部圭佑さんを講師に迎え、ボランティア基礎講座を行いました。ボランティア活動の意義、心がまえ等について学びました。

午後からは、柏市社会福祉協議会の職員の方やボランティアスタッフの方々による視覚障害の疑似体験と県立柏特別支援学校の先生方による肢体不自由の疑似体験を行いました。

視覚障害の疑似体験では、二人一組(一人は目隠しをして)で、プラザの階段の上り下りを行いました。声掛けが重要と感じました。

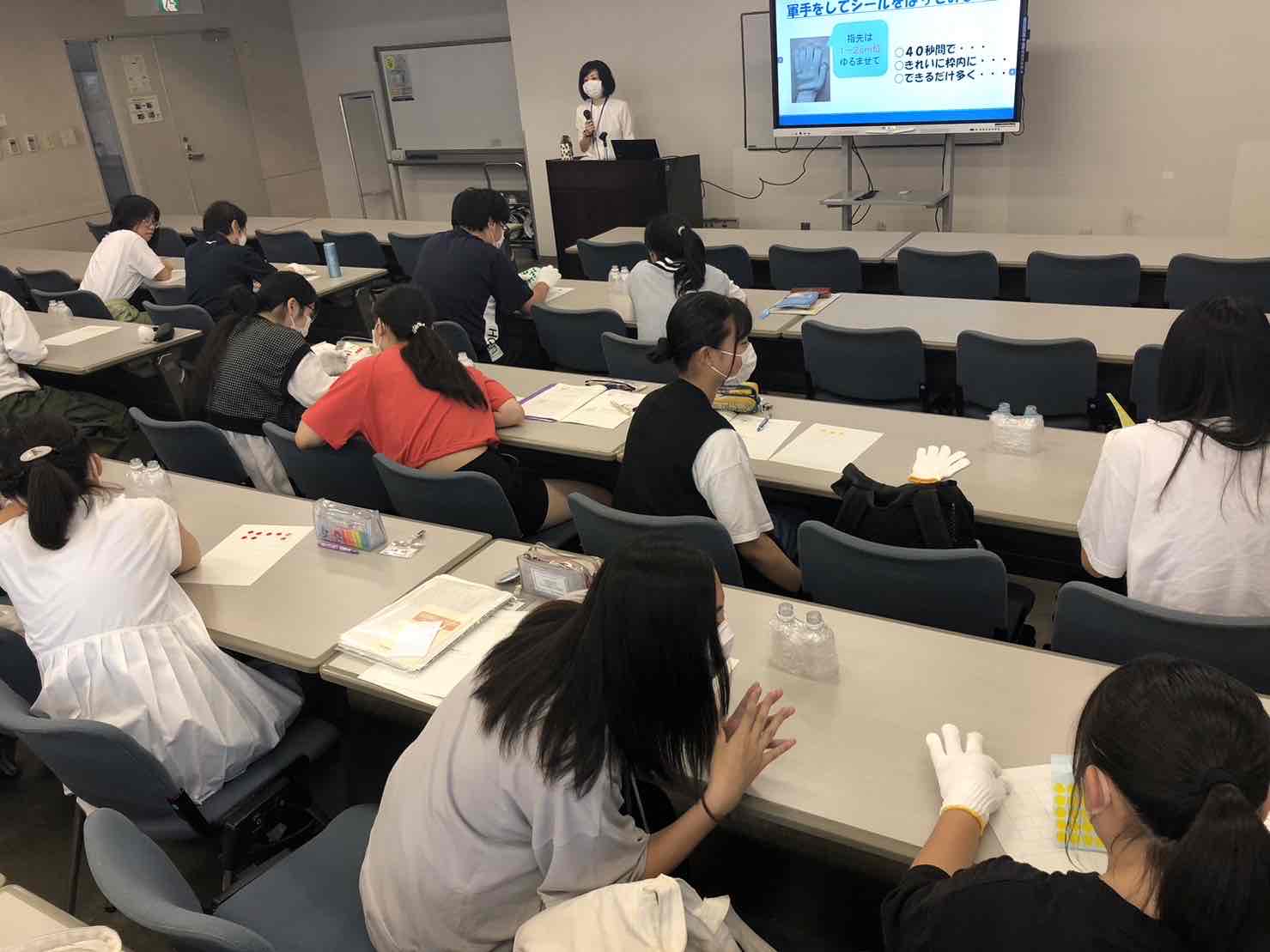

肢体不自由の疑似体験では、軍手をしてシールを貼り、また、聴覚障害者の聞こえ方を学びました。

夏休みを活用して、実際のボランティアを体験することで、様々な学びがあると思います。

レポート

7月1日(土)に県立鴨川青少年自然の家で、高校生のためのボランティア体験講座が行われました。

今回は、3名が参加しました。

あいにく雨でしたが、午前中は、みんなで協力して、野外でカレーを作りました。

午後は、災害時に避難所で寝るためのベットを、段ボールで作りました。

説明を聞く様子

最初、段ボールを何枚か重ねて床に直置きをしていましたが、湿気が出るので、筒状にした段ボールを下につけて、隙間が出来るように、工夫していました。

なんとか、ベットを作ることが出来、床と段ボールの違いを体験できました。

作成中の様子ト

実際に寝てみました

最後に、みんなで手分けして、使用した段ボールの片づけもしました。