第6回ちば講座アワード エントリー講座事業一覧

概要

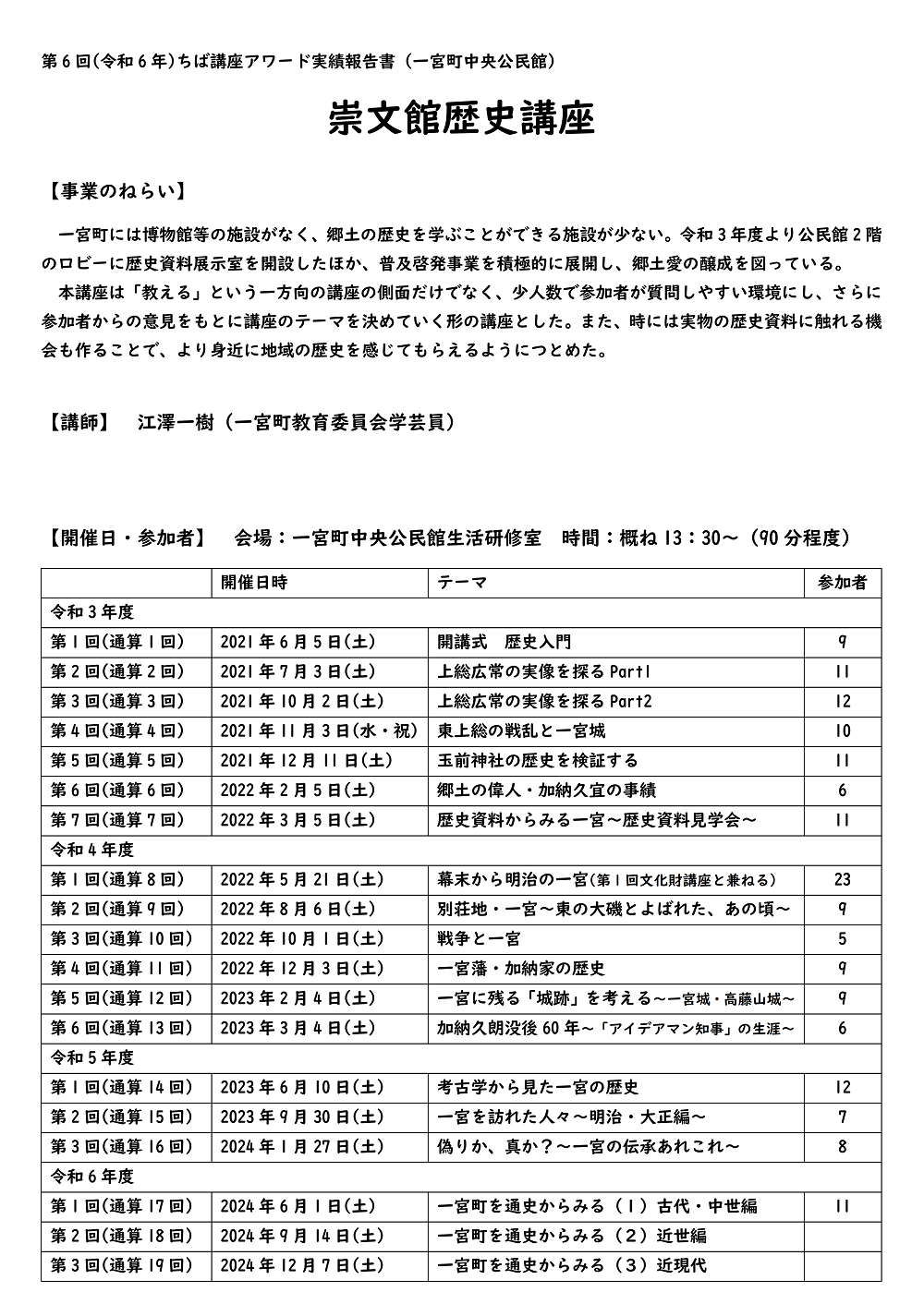

明治初期の一宮藩の藩校「崇文館」の名前を冠した歴史講座で、令和3年度より開催。町教委の学芸員が講師となり、「座学」を中心に郷土の歴史や文化を学ぶ講座。基本的に各回で独立した講座となっており、時には参加者の意見も取り入れながら、テーマを決定している。

サムネイル

概要

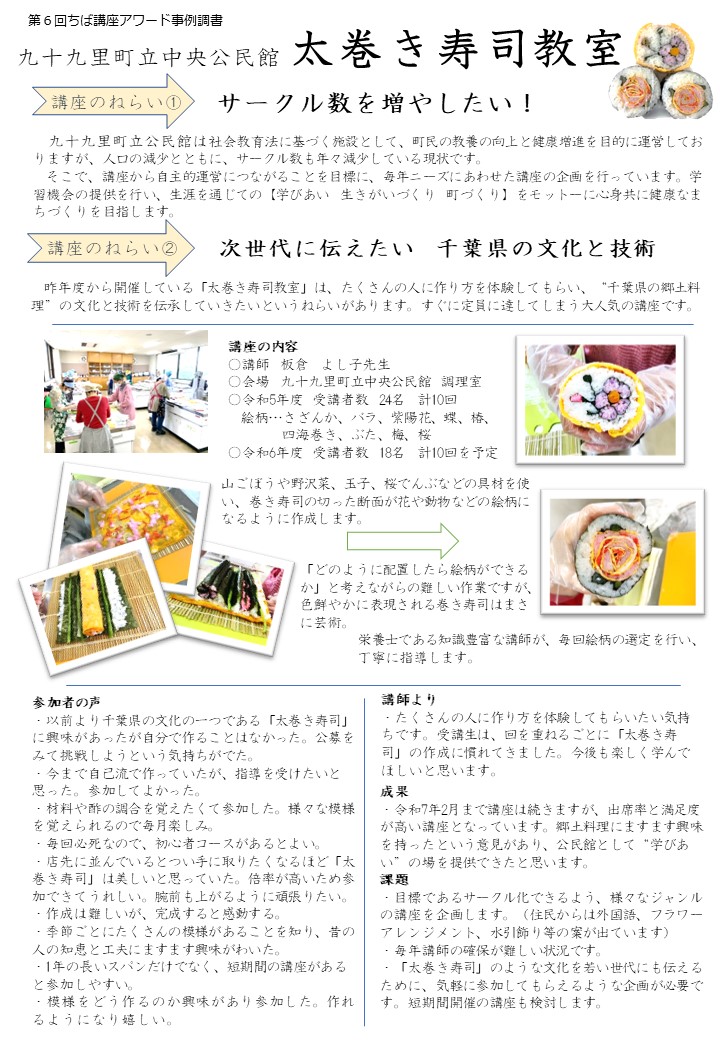

九十九里町では人口減少に比例し、同好会数も年々減少している状況である。講座から自主的運営につながることを目標に、毎年ニーズにあわせた講座の企画を行っている。

太巻き寿司教室は、「たくさんの人に作り方を体験してもらい、“千葉県の郷土料理”の文化と技術を伝承していきたい」という所感により、令和5年度から開催している。参加者からは「季節ごとにたくさんの模様があることを知り、昔の人の知恵と工夫にますます興味がわいた」等満足するする声が挙がっており、町として学習機会の提供ができたと考える。

太巻き寿司教室は、「たくさんの人に作り方を体験してもらい、“千葉県の郷土料理”の文化と技術を伝承していきたい」という所感により、令和5年度から開催している。参加者からは「季節ごとにたくさんの模様があることを知り、昔の人の知恵と工夫にますます興味がわいた」等満足するする声が挙がっており、町として学習機会の提供ができたと考える。

サムネイル

概要

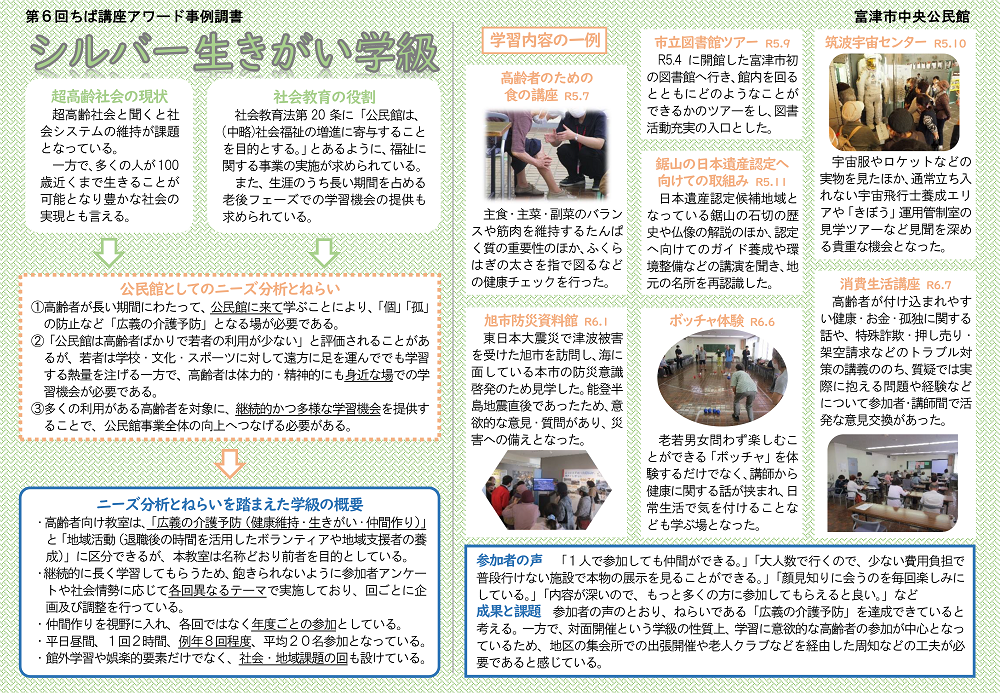

超高齢社会を踏まえて高齢者へ学習機会を提供することの必要性及び社会教育法第20条に「公民館は、(中略)社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」とあるように、福祉に関する事業の実施が求められている。

これに応えるため、高齢者を対象に「広義の介護予防(健康維持・生きがい・仲間作り)」を目的とした事業として、実施している。

継続的に長く学習してもらうため、飽きられないように参加者アンケートや社会情勢に応じて、軽スポーツ・消費生活・郷土史講座・楽器演奏・館外学習などジャンルを絞らずに各回完結で実施しているため、回ごとに企画及び調整を行っている。

これに応えるため、高齢者を対象に「広義の介護予防(健康維持・生きがい・仲間作り)」を目的とした事業として、実施している。

継続的に長く学習してもらうため、飽きられないように参加者アンケートや社会情勢に応じて、軽スポーツ・消費生活・郷土史講座・楽器演奏・館外学習などジャンルを絞らずに各回完結で実施しているため、回ごとに企画及び調整を行っている。

サムネイル

概要

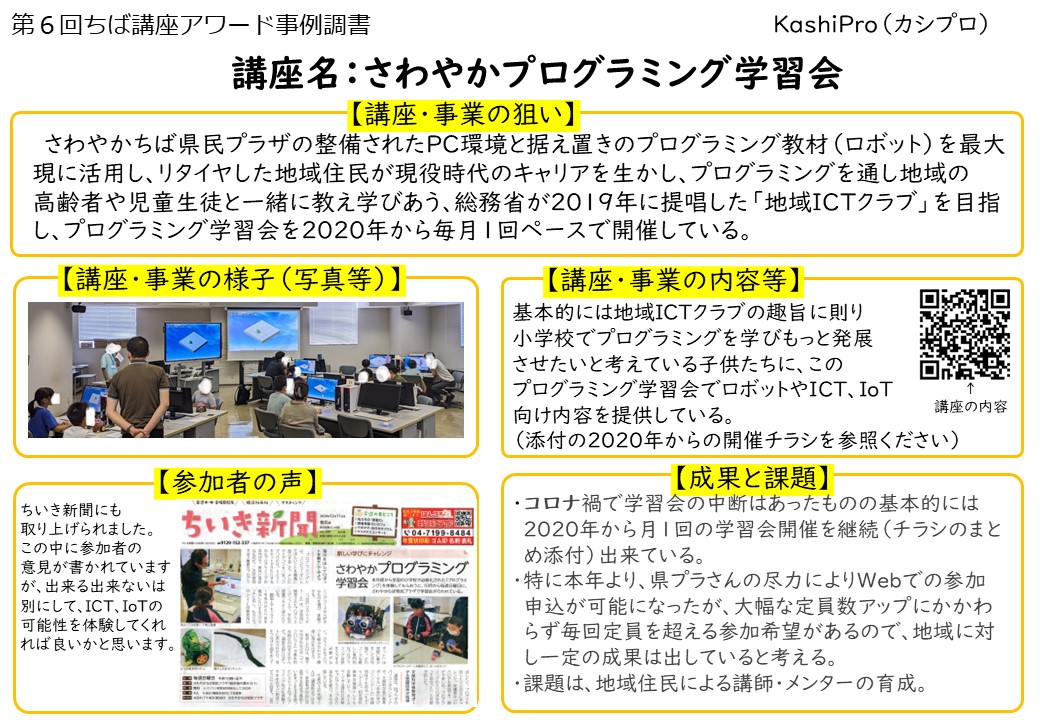

さわやかちば県民プラザの整備されたPC環境と据え置きのプログラミング教材(ロボット)を最大現に活用し、リタイヤした地域住民が現役時代のキャリアを生かし、プログラミングを通し地域の高齢者や児童生徒と一緒に教え学びあう、総務省が2019年に提唱した「地域ICTクラブ」を目指し、プログラミング学習会を2020年から毎月1回ペースで開催している。

サムネイル

概要

令和5年度から実施している人材育成事業(航空キャリア教育及び福祉教育事業)です。

年3回のプログラムで、学年によって4つのコースに分かれます。

英会話の講師は、航空会社の客室乗務員が講師となり、航空関連のモノや絵の英単語を覚えたり、機内サービスのロールプレイなどの体験を行います。

また、英会話を活用しながらの「航空機内用の車イス乗車体験」や空港内を想定した「救命講習」を行うなど、人材育成事業(航空キャリア教育及び福祉教育事業)を通じて、未来の子ども達のための人材育成に取り組みます。

今後も、「子ども会・官・民・学の連携」を強化し、継続して実施していきます。

年3回のプログラムで、学年によって4つのコースに分かれます。

英会話の講師は、航空会社の客室乗務員が講師となり、航空関連のモノや絵の英単語を覚えたり、機内サービスのロールプレイなどの体験を行います。

また、英会話を活用しながらの「航空機内用の車イス乗車体験」や空港内を想定した「救命講習」を行うなど、人材育成事業(航空キャリア教育及び福祉教育事業)を通じて、未来の子ども達のための人材育成に取り組みます。

今後も、「子ども会・官・民・学の連携」を強化し、継続して実施していきます。

サムネイル

概要

「皆さんに笑顔と元気をとどけたい」をモットーに演奏活動をしている、Kimit゛ori(きみどり)というデュオのエレクトーンユニットの演奏会を会場開催とオンライン配信の併用で開設した。参加者や公民館職員を含めた聴衆参加型のコンサートは笑顔がいっぱいで、楽しい時間になった。その笑顔を地域にも届けたいと考え、コンサートの様子を撮影・編集して、千葉市生涯学習センター登録の市内高齢者施設30か所に、YouTubeによる限定配信も行った。近隣にある「花見川いきいきプラザ」へは、手作りの楽器や旗の貸し出しも行い、YouTubeの動画を見ながら一緒に合奏したり、旗振り体操をしたりしていただくことで、公民館での学びを地域にも還元することを試みた。視聴回数は258回だったが、視聴者数では1,000名を越えるかなりの数になっただろうと推定できる。「犢橋の輪」は確実に拡がりつつある。

サムネイル

概要

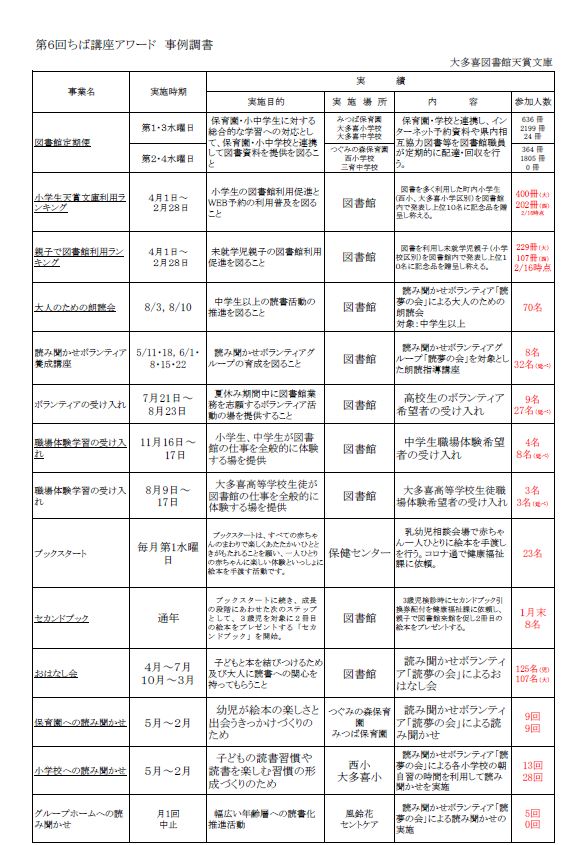

保育園・小中学生に対する総合的な学習への対応として、保育園・小中学校と連携して図書資料を提供を図ること

保育園・学校と連携し、インターネット予約資料や県内相互協力図書等を図書館職員が定期的に配達・回収を行う。

保育園・学校と連携し、インターネット予約資料や県内相互協力図書等を図書館職員が定期的に配達・回収を行う。

サムネイル

概要

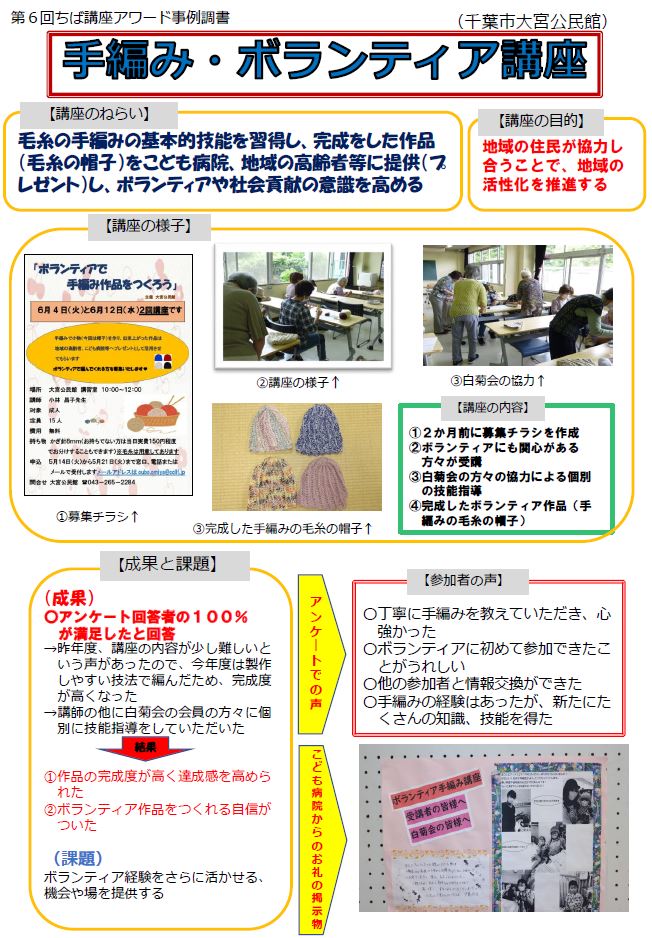

毛糸の手編みの基本的技能を習得し、ボランティアで製作した作品をこども病院、高齢者等に提供(プレゼント)し、ボランティアや社会貢献の意識を啓発育成する。

2回の講座で、手編みの帽子を作る技能を習得する。技能指導は、千葉市大宮公民館で活動している、手編みサークルの白菊会の講師及びサークルのメンバーに協力していただき、個別に指導を行う。

完成したボランティア作品は、帽子を必要とするこども病院、老人会、高齢者等に届け利用してもらう。

この講座は40年以上続く、当公民館の伝統ある主催講座として、白菊会と協力して実施している。

2回の講座で、手編みの帽子を作る技能を習得する。技能指導は、千葉市大宮公民館で活動している、手編みサークルの白菊会の講師及びサークルのメンバーに協力していただき、個別に指導を行う。

完成したボランティア作品は、帽子を必要とするこども病院、老人会、高齢者等に届け利用してもらう。

この講座は40年以上続く、当公民館の伝統ある主催講座として、白菊会と協力して実施している。

サムネイル

概要

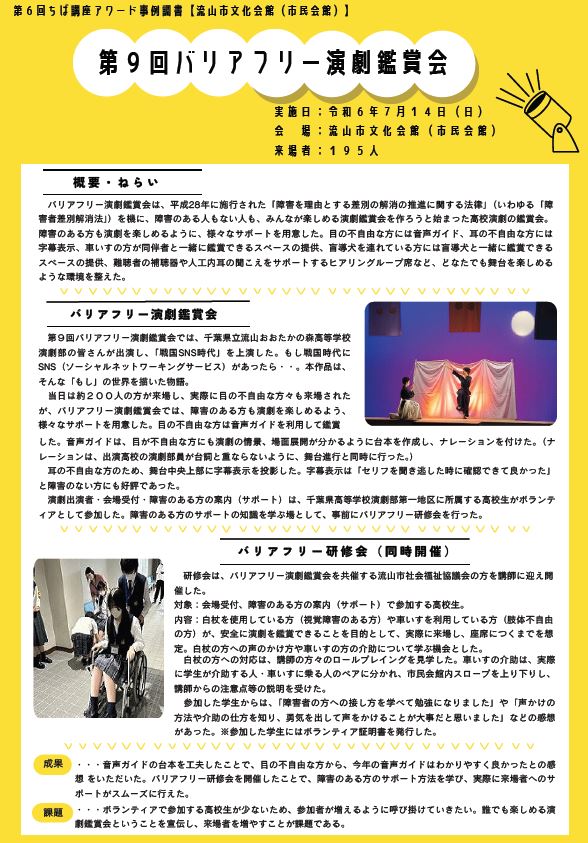

バリアフリー演劇鑑賞会は、平成28年に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)を機に、障害のある人もない人も、みんなが楽しめる演劇鑑賞会を作ろうと始まった高校演劇の鑑賞会。

サムネイル

概要

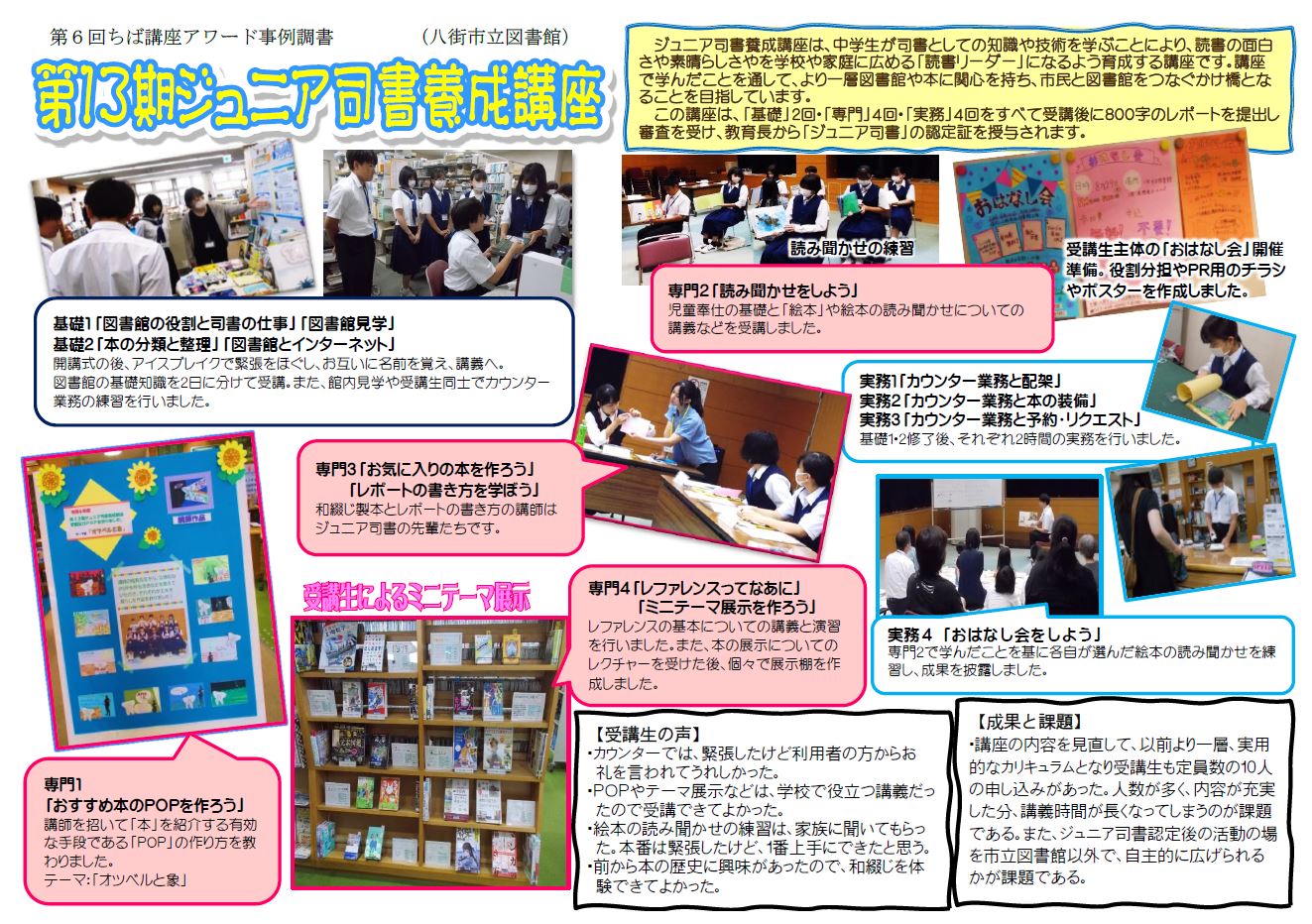

基礎①「図書館の役割と司書の仕事」「図書館見学」②「本の分類と整理」「図書館とインターネット」専門①「おすすめ本のポップを作ろう」②「絵本の読み聞かせをしよう」③「お気に入りの本を作ろう」「レポートの書き方を学ぼう」④「レファレンスってなあに」「ミニテーマ展示を作ろう」実務①~③「カウンター業務・配架・本の装備・予約とリクエスト」④「おはなし会をしよう」の全10回(各2時間30分)に参加し、カリキュラム修了後に800字程度のレポートを提出。講座の内容を理解していることが認められるとジュニア司書に認定される。その後、図書館等の事業でジュニア司書(ボランティア)として活動する。

サムネイル

概要

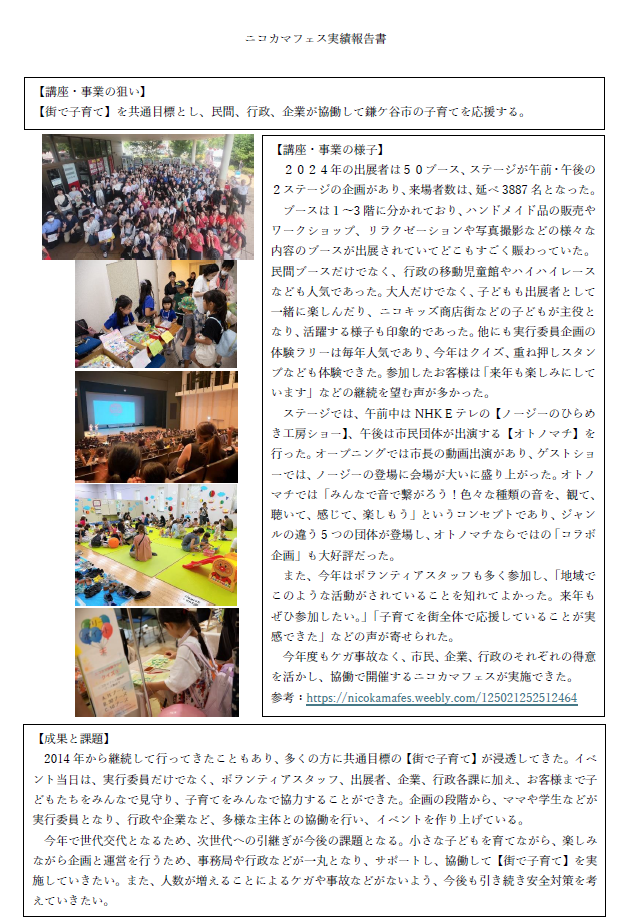

現役ママパパや学生等で構成される実行委員会が主催となり、鎌ケ谷市が共催、企業が協賛で協働して行われる鎌ケ谷市の子育てフェスタ。

主催:ニコカマフェス実行委員会

共催:鎌ケ谷市

後援:鎌ケ谷市教育委員会

特別協賛:ショッピングプラザ鎌ヶ谷

会場:ショッピングプラザ鎌ヶ谷(1,2階)、中央公民館、きらりホール(3階)

開催時間:10時~17時(ブースは16時まで)

主催:ニコカマフェス実行委員会

共催:鎌ケ谷市

後援:鎌ケ谷市教育委員会

特別協賛:ショッピングプラザ鎌ヶ谷

会場:ショッピングプラザ鎌ヶ谷(1,2階)、中央公民館、きらりホール(3階)

開催時間:10時~17時(ブースは16時まで)

サムネイル

概要

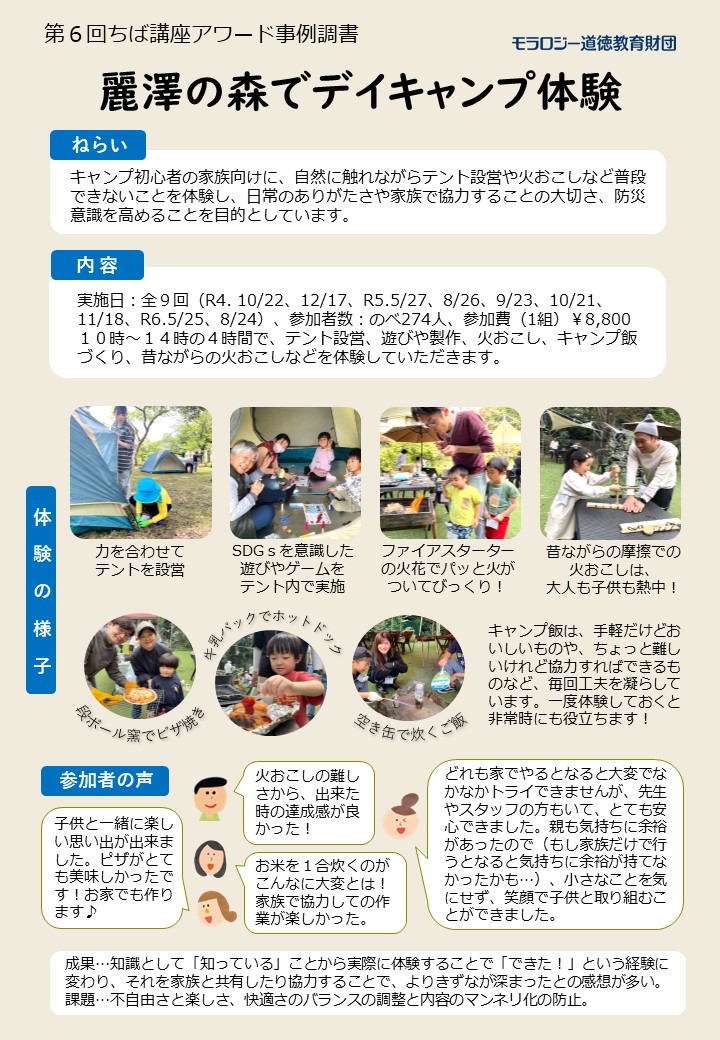

キャンプ初心者のファミリーを対象に開催しています。自然に親しみ、キャンプならではの不自由さを楽しむとともに、テント張りや火をおこす大変さなどを体験し、普段の生活のありがたさを感じてもらったり、家族で協力することとで成し遂げられることや、防災意識を高める機会にしています。各回定員10組(家族単位での申し込み)、体験とBBQがセットで1組¥8,800、10時~14時で開催、テントやBBQセットも貸し出すため手ぶらで参加できる手軽さがあります。

<主な体験内容>

①テント張り、②自然やSDGsを意識した製作物やゲーム、③ファイアスターターと麻ひもで火おこし、④キャンプ飯づくり、⑤BBQ、⑥昔ながらの火おこし(弓切り式)

製作物やゲームの内容:ペットボトルで空気砲、トイレットペーパーの芯で弓矢づくり、手作りバスボムなど

キャンプ飯の内容:段ボール窯でピザづくり、牛乳パックでホットドックづくり、空き缶で炊飯、手作りチャパティなど、毎回趣向を凝らしています。

<主な体験内容>

①テント張り、②自然やSDGsを意識した製作物やゲーム、③ファイアスターターと麻ひもで火おこし、④キャンプ飯づくり、⑤BBQ、⑥昔ながらの火おこし(弓切り式)

製作物やゲームの内容:ペットボトルで空気砲、トイレットペーパーの芯で弓矢づくり、手作りバスボムなど

キャンプ飯の内容:段ボール窯でピザづくり、牛乳パックでホットドックづくり、空き缶で炊飯、手作りチャパティなど、毎回趣向を凝らしています。

サムネイル

概要

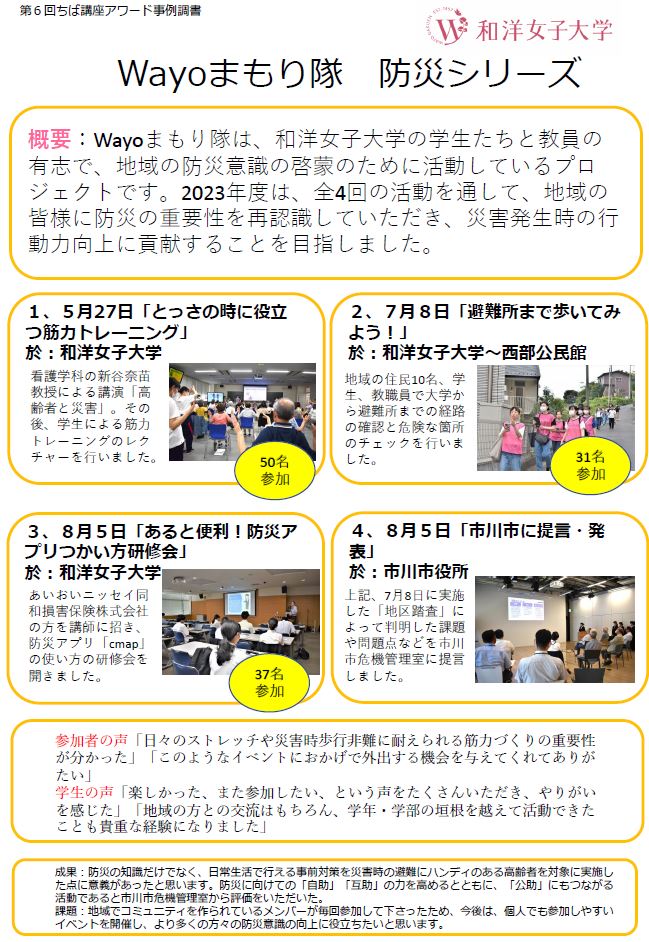

自然災害が頻発するなか、市川を守りたいと集まった有志たちのグループで、和洋女子大学の学生たちと教員で、地域の防災意識の啓蒙の為に活動しているプロジェクト。

2023年度において、全4回の活動を行い、多くの地域の皆さまを巻き込みながら防災意識を高めつつ、最後の4回目には市川市へ提言及び発表を実施しました。

2023年度において、全4回の活動を行い、多くの地域の皆さまを巻き込みながら防災意識を高めつつ、最後の4回目には市川市へ提言及び発表を実施しました。

サムネイル

概要

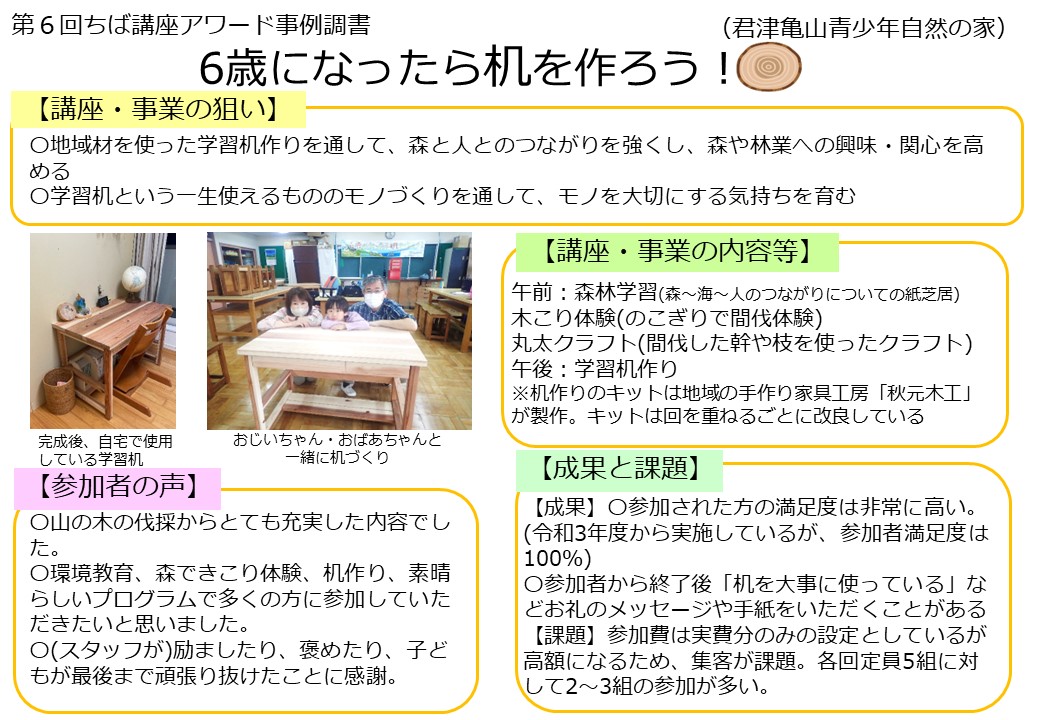

このイベントはタイトルの通り、小学校入学前の子どもが自分の学習机を自分で作るイベントです。モノが大量に作られて、大量に廃棄される時代だからこそ、一生大切に使えるものを作ってほしい、またモノづくりを通して、家族の思い出づくりのお手伝いができたらという思いから企画・実施しているイベントです。

「6歳になったら机を作ろう!」での机作りは、ただパーツを組み立てるだけの体験ではありません!のこぎり・ハンマー・ドリルなどの本格的な工具を使って、親子で力を合わせて机を作ります。机づくりを通じて、モノを大切に使う心を育むと同時に、机の材料には地元の間伐材を使用する、また木こり体験を通じて森林について学ぶことなどを通して、森と人のつながりを強くし、森や林業への興味・関心を高めることを目指しています。

「6歳になったら机を作ろう!」での机作りは、ただパーツを組み立てるだけの体験ではありません!のこぎり・ハンマー・ドリルなどの本格的な工具を使って、親子で力を合わせて机を作ります。机づくりを通じて、モノを大切に使う心を育むと同時に、机の材料には地元の間伐材を使用する、また木こり体験を通じて森林について学ぶことなどを通して、森と人のつながりを強くし、森や林業への興味・関心を高めることを目指しています。

サムネイル

概要

ヤングアダルト世代(以下、「YA世代」と称す。)の読書への関心を高めるため、YA世代が主体的に図書館サービスを利用する姿を目指し、千葉中学校文化祭における当該中学校図書委員会の企画・運営をサポートする連携事業を実施した。

サムネイル

概要

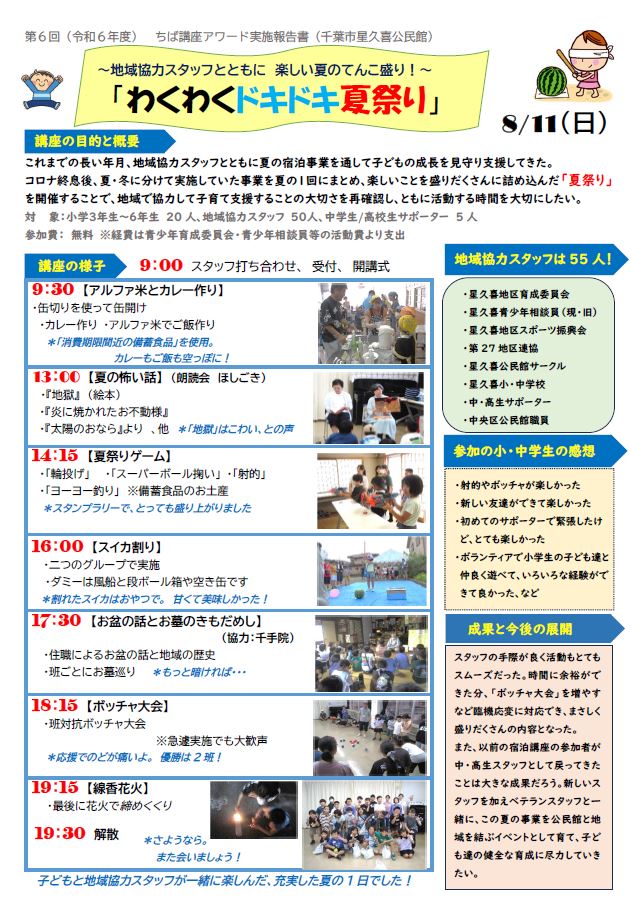

夏休み期間中に小学生を対象にした宿泊を伴う事業を、平成17年度より実施してきた。子ども達の成長を地域とともに見守る事業として、青少年育成委員会(※)をはじめとした各種団体の協力により実施している。初年度3人だった地域協力スタッフは、毎年少しずつ増え、地域に根付いた講座となった。

本年度は、小学生20人・地域スタッフ55人を対象として事業を実施した。本年度は宿泊はないものの、これまで実施していた内容をできるだけ入れて、9時から19時30分までの開催とした。中学生・高校生のサポーターを含めた地域協力スタッフが担当ごとに役割を担い、夏の1日を小学生とともに楽しんだ。

本年度は、小学生20人・地域スタッフ55人を対象として事業を実施した。本年度は宿泊はないものの、これまで実施していた内容をできるだけ入れて、9時から19時30分までの開催とした。中学生・高校生のサポーターを含めた地域協力スタッフが担当ごとに役割を担い、夏の1日を小学生とともに楽しんだ。

サムネイル

概要

保育所や幼稚園の先生方を中心とする研修会として昭和43年よりはじまった「SEITOKU夏期保育大学」は、夏の伝統行事として歴史を重ね、今年で第57回目を迎えました。直近10年間の参加者は延べ3,000人を超えております。今年は「子どもたちの豊かな育ちのために!」を総合テーマに掲げ、2部構成で開催いたしました。午前中にあそび歌作家の鈴木翼さんをお迎えし、「子どもたちと笑い合えるあそびうたいっぱい」と題して、ご講演をいただき、午後は現場で役立つ10分科会の中から、お好きな分科会を選び、各視点から学びを深める機会を設けました。ご参加いただいた方は講義や体験を通し、交流を深めながら充実した時間を過ごされました。当日ご記入いただいたアンケートの結果、「大変満足・満足」とお答えいただいた方は96%でした。 これからも「保育の聖徳®」として長年培ってきた本学の知的財産を保育の現場をはじめとする地域の方へ、継続して還元していく取り組みを続けてまいります。

サムネイル

概要

流山市では写真文化が盛んで、多くの写真愛好家が展覧会など活発に活動している。それに加え、自然環境の保全を大切にしている流山市は「都心からいちばん近い森のまち」とのフレーズにもあるとおり、自然豊かな景観も多くある。そんな中、フォトコンテストでは「身近な自然」をテーマに写真作品を募集し、様々な切り口での「自然」「写真美」を感じる作品を一般から募集し、審査を行い、金賞、銀賞、銅賞、など10点以上の入賞作品を選び、入賞も含めて30点ほどの作品を展示している。「身近な自然」というテーマには、自分の住環境を愛で、新たな発見を写真に収めて、発表するという機会をつくることで、地域への愛着や写真を撮る意欲を奮起させることを狙いとしている。今年は170点近い応募をいただき、審査を行った。

サムネイル

概要

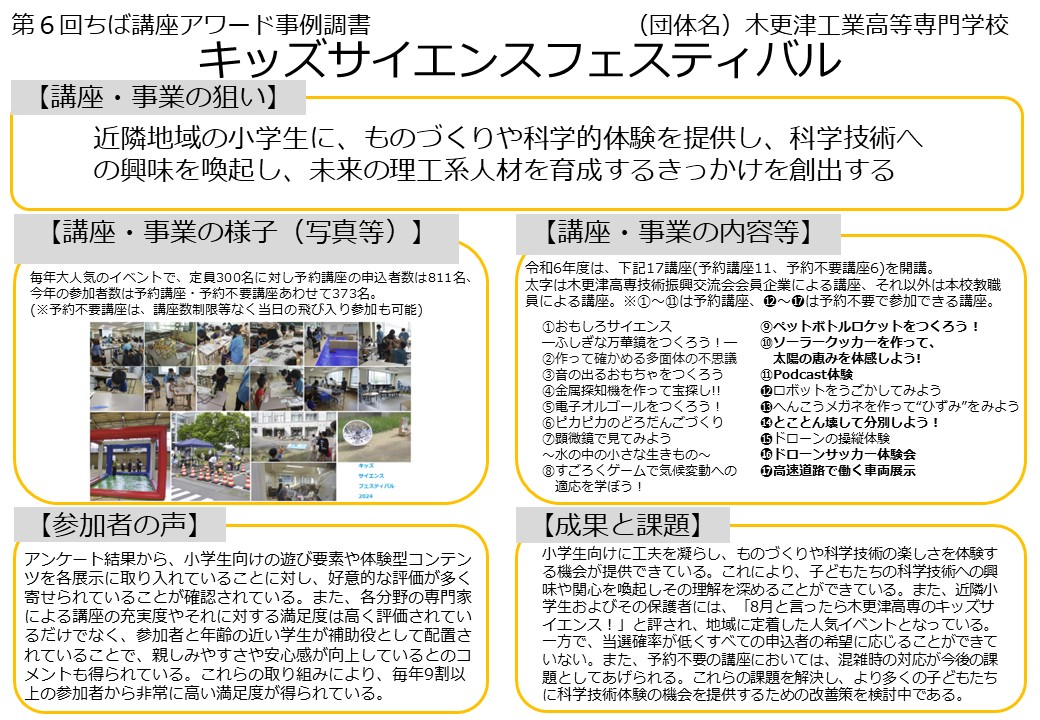

本事業は、未来の社会を支える理工系人材を早期に、発掘・育成・確保することを目的としている。夏休み中の近隣の小学生を対象とし、ものづくりや科学的体験の機会を提供するイベントを実施。毎年8月頃に木更津高専技術振興交流会との共催で行われ、地域貢献活動の一環としても位置付けられている。

本年度より、木更津高専の教職員および学生による講座に加えて、技術振興交流会会員企業の協力を得た講座も新たに導入。これにより、ソーラークッカーやドローン操縦など、より実践的で充実した体験型の講座が提供され、子どもたちが科学技術に対する興味や関心を育む機会が一層充実した。

この取り組みにより、地域に根差した次世代の理工系人材育成を推進するとともに、科学技術教育を通じた社会貢献の一環として、持続可能な事業運営を目指している。

本年度より、木更津高専の教職員および学生による講座に加えて、技術振興交流会会員企業の協力を得た講座も新たに導入。これにより、ソーラークッカーやドローン操縦など、より実践的で充実した体験型の講座が提供され、子どもたちが科学技術に対する興味や関心を育む機会が一層充実した。

この取り組みにより、地域に根差した次世代の理工系人材育成を推進するとともに、科学技術教育を通じた社会貢献の一環として、持続可能な事業運営を目指している。

サムネイル